(3)吊橋の形式には

吊橋形式を吊構造部の径間数で分類すると、①単径間吊橋、②2径間吊橋、③3径間吊橋、④4径間吊橋、⑤・・・・・、となる。この決定要因は、①周辺地形や航路条件、②地形地質や基礎の設計・施工条件、③上部工の設計・施工条件、④総工費、等である。図-6に吊橋の形式を示す。

図-6 吊橋の形式(径間数による) (出典:吊橋の設計(本四公団))

各吊橋の得失は以下の通りである。

①単径間吊橋

地形的な条件から決定される。側径間が陸上部(又は浅瀬)、かつ、補剛桁を非吊構造の高架橋としたほうが経済的である場合(来島海峡第三大橋、ボスポラス橋、ハンバー橋等)に適用される。また、道路(鉄道)線形に曲線が入っている場合(来島海峡第三大橋)(吊構造区間は直線)も適用される。構造的には、側径間のサグが小さく活荷重載荷による変形が少ないこと(有利)、反面、架設時の主塔のセットバック量が多く施工性にやや難があること、である。

②2径間吊橋

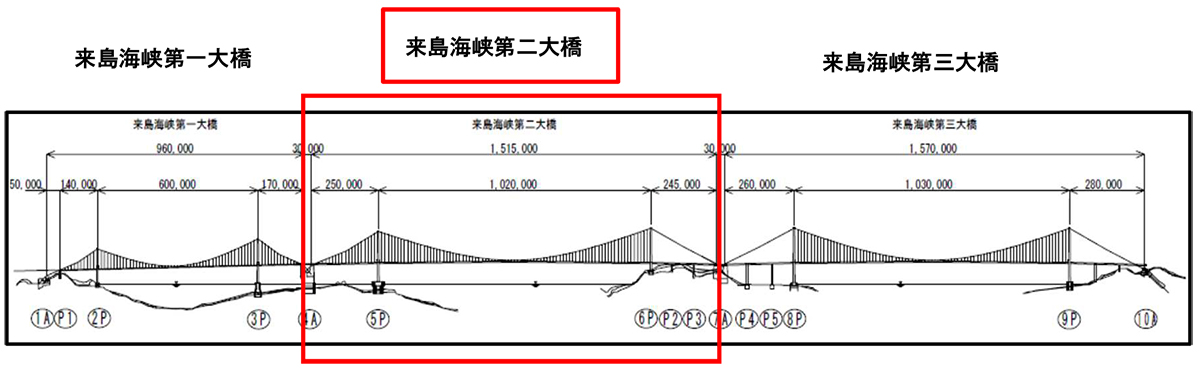

①と同様に地形的な条件から決定される。来島海峡第二大橋の様に第一径間・第二径間が海上部で吊構造、第三径間が陸上部の場合など(図-7参照)。また、写真-1の外野橋のように純粋に主塔1本の2径間吊橋(自碇式吊橋)もある。

図-7 来島海峡大橋(世界初の3連吊橋)

写真-1 外野橋(埼玉県幸手市権現堂)

③3径間吊橋(写真-2参照)

長大吊橋のほとんどが3径間吊橋である。最も一般的であり、構造特性にも無理がない。

④多径間吊橋(4径間吊橋以上)

一般的な3径間吊橋に対して4径間以上の径間を有する吊橋を総称して「多径間吊橋」と称する。日本では小鳴門橋、国外では世界最長支間長(1,080m)を有する秦州長江大橋など。

小鳴門橋は、当初「本四架橋 神戸・鳴門ルート」実現のPRのため観光道路として計画されていた。1957年に徳島県が当時の日本道路公団総裁に有料道路の形で架橋を求めたが断られ、徳島県が単独で構造的難度の非常に高い4径間吊橋を僅か2年足らず(1959年12月起工、1961年7月開通)で完成させた。以下に小鳴門橋の諸元等を示す。

・所在地 徳島県鳴門市

・路線名 県道鳴門公園線

・発注者(管理者) 徳島県土木部

・供用開始 1961年7月

・吊橋形式 4径間2ヒンジ補剛トラス吊橋

・橋長/支間割 橋長 441.4m/支間割 70.6m+2@160m+50.8m

4径間吊橋は3本の主塔で吊構造部を支え、隣り合う径間のケーブルサグが大きいことから構造上大きな課題を抱えている吊橋形式である。課題について以下に示す。

・任意の径間に活荷重が載荷された場合、ケーブル水平張力が釣り合うまでに大きな主塔の変形と補剛桁の鉛直変位が発生する。

・可撓性構造(3径間吊橋に比べて)であり、固有振動数が低下する。このため、耐風性や耐震性に検討を要す。

この課題を解決するため、中央主塔の塔頂変位を抑制し、さらには吊橋の全体剛性を上げる方策として以下についてこれまで検討されている。

・可撓性主塔(中央塔)を剛性主塔(例えば、A型主塔)とする。

⇒小鳴門橋、秦州長江大橋

・ケーブルのサグ比(F/L)を小さくする。

・斜めハンガーの採用

⇒サベ川橋、サン-マルコス橋

しかしながら、主塔の剛性を高めた剛性塔を採用することは、主塔及び主塔基礎に大きな曲げモーメントが作用することとなり、工費の増大を招くこととなる。また、主塔には活荷重や温度変化によるケーブルの水平張力の不平衡力(主塔を挟んで左右)が主塔の剛性に比例して発生することとなる。一般的には、ケーブルの鉛直力による摩擦力で不平衡力に抵抗することになるが、不平衡力が大きければケーブルは塔頂サドル内でスリップする恐れがある。中小規模の小鳴門橋ではケーブルを中央主塔上でソケット止めすることで対応している(図-8参照)。

図-8 小鳴門橋ケーブル定着構造図

ケーブルのサグ比を小さくして変形を抑えることは、反面ケーブル鋼重が増加することとなり、全体工費の増加を招くこととなる。

斜めハンガーについては、サベ川橋、サン-マルコス橋でも採用されている。苦い記憶として残るセバーン橋での疲労損傷という教訓を生かしつつ、検討する余地は大いにある。

<余談>

来島海峡大橋計画時に補剛箱桁の耐風安定性向上策として斜めハンガーの検討を真面目に行った。長大吊橋・斜張橋の設計では国内2トップ(綜合技術&長大)の株式会社綜合技術コンサルタントさんと。

長大吊橋ではどうか。死・活荷重比の大きい長大吊橋では、死荷重によるケーブル張力が支配的であり、構造検討を適切に行えば致命的な問題は無いものと考えられる。

因みに、20年ほど前に検討していた豊予海峡大橋(4径間吊橋構想案)を図-9に示す。支間割は、1,100m+2@3,000m+1,300m。サグ比は、標準の1/10を採用。死・活荷重比は、0.96:0.04程度である。つまり、中央主塔部の活荷重載荷時の不平衡力は十分小さくなり、ケーブル鉛直力による摩擦抵抗力でスリップに対しては十分支持可能である。

図-9 豊予海峡大橋(当時の検討案)