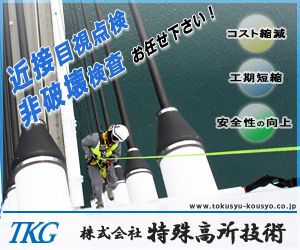

(5)大鳴門橋の塔柱断面とメタルタッチ

吊橋主塔の施工は、工場で製作された塔柱ブロックを現場まで海上輸送し、架設用のクレーン(大鳴門橋ではクリーパークレーン)によって1段(3セル)毎に積上げられる。主塔には塔頂部においてケーブルからの大きな鉛直力(軸力)が作用している。塔柱の鉛直度に誤差があると偏心曲げモーメントが発生し、付加応力が発生する。設計ではこの誤差を見込んではいるが、製作・架設精度を向上させることで付加応力を極力減少させることが肝要である。塔柱の鉛直度(精度)に最も影響を及ぼすのが水平継手部である。この端面を機械切削(端面切削)によるメタルタッチ仕上げにすることで塔柱の鉛直精度を上げている。

一般橋梁の場合、部材間の全応力が添接板と高力ボルトを介して伝達されるが、主塔の水平継手ではメタルタッチ仕上げをすることにより、軸圧縮力を主板(スキンプレート)や縦リブから直接伝達させることを可能としている。設計基準上は、全ての軸力をメタルタッチで伝達することは考えず、安全側に主板では50%、縦リブでは25%伝達し、残りを添接板と高力ボルトで伝達する事としている。メタルタッチの定義は、所定の検査孔(Φ26.5)にスキミゲージを通し、0.04㎜のゲージを通さない場合をメタルタッチとしている。0.2㎜を超える隙間が確認された場合は端面切削をやり直すことになる。工場検査では、部材検査を完了した隣り合う2ブロックを横2段仮組状態にして検査を行う。この検査では、塔柱の鉛直精度(軸芯の傾斜・倒れ)の確認とブロック間継手の隙間(メタルタッチ)の確認を行う。因みに、ブロック接合部の添接板と母材に塗られている防食用の無機ジンクリッチペイントが隙間が0.2㎜以下であれば塔柱の軸圧縮力によってスリップすることから決められている。写真-3.1に部材検査(縦置き)、写真-3.2に端面切削、写真-3.3に横置き仮組立(写真は第一段、第二段、第三段の組立)、写真-3.4に塔柱架設状況、写真-3.5にメタルタッチ検査状況、を示す。

(5)急いては事を仕損じる!

1980年夏、鳴門側の主塔第2段ブロック(3セル)の架設が始まった。3セル構造の第2段ブロックを架設した後、写真-3.5の要領でメタルタッチの確認を実施した。

1980年夏、鳴門側の主塔第2段ブロック(3セル)の架設が始まった。3セル構造の第2段ブロックを架設した後、写真-3.5の要領でメタルタッチの確認を実施した。

ところが、基準を満足しない。0.2㎜のスキミゲージが楽々と入るのである。写真-3.3の要領で第一段ブロックとのメタルタッチは確認済みである。夕方から元受けのK重工業の現場事務所にて現場代理人(I所長)と担当工事区で対策会議に入る。原因推定では、①日射の影響、②何らかの要因でコの字型のセルが変形、等が挙げられた。夜中の0時を過ぎても意見がまとまらない。当時のI所長が「翌日、第2段ブロックを解体し、再度、架設をやり直す」と打開策を提案。しかし、再度、メタルタッチが確認出来なかったならば、製作工場に搬送し端面切削をやり直すことになる。工程が苦しい上に費用もかかる。当時の工事長から「一回、頭を冷やそう」と、一旦解散。翌日、作業開始前にメタルタッチを確認したところ基準を満足していた。何と、日射の影響も多少はあったのだろうが、塔の自重でなじんでいったものと考えられる。今思えば、あそこで半日置いたのが幸運を運んだのだろう。「急いては事を仕損じる」まさにその通りの出来事であった。

(6)来島と多々羅の主塔断面構成

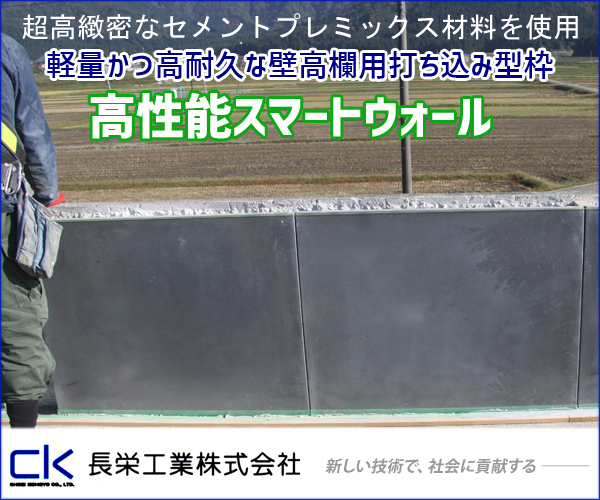

主塔は、曲げと軸力を受ける部材として設計される。米国系の重厚な補剛トラス桁を採用した場合、軸圧縮力が大きくなることから必然的にイナーシャ(編注:inertia,断面二次モーメント)を大きくする必要がある。さらに、部材のハンドリングや輸送、架設のために複数セル構造とせざるを得ない。塔基部に着目すれば、頂版コンクリートの支圧強度低減のために支圧面積を大きくすること(底板厚を厚く)が肝要である。

瀬戸大橋が開通し、来島海峡大橋の計画を担当した際、吊橋主塔について以下の事を実現しようとした。

〇モノセル構造の実現

〇塔柱水平継手(ボルト接合)を引張ボルト接合もしくは溶接接合へ

①モノセル構造の実現

モノセル構造については、来島海峡大橋が道路単独吊橋かつ、補剛箱桁構造であることから十分実現出来ると考えていた。前段で紹介したように多セル構造では工場での製作、部材・仮組立検査、メタルタッチ検査と現場での再現確認に非常に労力と時間を要することが分かっていたからである。多々羅大橋でもモノセル構造に拘った(図-4参照)。

②塔柱水平継手(引張ボルト継手) 塔柱水平継手に関しては、来島海峡大橋の計画当時、死に物狂いでDr.Brownの設計したボスポラス橋やセバーン橋の資料を読み漁った。第一ボスポラス橋及びセバーン橋では、4枚の補剛板で1セルを構成している。補剛板の長さは16.9mで水平継手部では添接板を用いることなく、主塔内面からハイテンロッド及び高力ボルトで接合している。力学的には、軸圧縮力は主板(スキンプレート)のメタルタッチ(100%タッチしていると想定)で伝達。曲げモーメントに伴う引張力は、長締めのハイテンロッドで伝達している。この結果、主塔外面のボルト添接は不要となり、外面足場も不要としている。

来島海峡大橋では、主塔の架設用クレーンによる重量制限はなく(パネル工法にする必要はない)引張ボルト方式について検討した。検討結果を要約すると、来島海峡第二・三大橋(中央支間長1,000m級吊橋)では設計用風荷重が大きく、塔柱水平継手部に作用する引張力を取り切れるロッドが配置出来ないことが分かった。その後の検討では中央支間長600m級の来島海峡第一大橋の路面上の水平継手で引張ボルト継手が採用されているようである(図-5参照)。

③塔柱水平継手(溶接継手)-多々羅大橋-

多々羅大橋の塔柱水平継手を溶接構造とした場合と従来のメタルタッチ構造とした場合の検討を行った。溶接構造のメリットは、1)溶接部に引張残留応力が発生するが、塔自重或いはケーブルからの圧縮応力により相殺される2)鋼重が減る(添接板)3)水平継手用の外面足場が不要4)景観上スッキリする5)経済的である、ことであった。デメリットは、1)工程が数か月長くなること2)品質管理の問題があること、であった。

採用か否かの結論であるが、当時の公団内部では「面倒なことをしたくない」という風潮があり断念した。

(7)最後に

今回は技術者となって特に付き合いの長い「吊橋や斜張橋の主塔」について記述した。

新型コロナウイルスの影響でテレビを見る機会が多くなった。ある時、徳島県の秘境、「祖谷のかずら橋」が映し出されていた。かずら橋の起源は、①空海が祖谷に来た時、困っている村民の為に架けた、②壇ノ浦の戦いで敗れた平家の落人がこの地に潜み、追手が迫ってもすぐ切り落とせるように蔦を使って架けた、とか諸説あるようだ。私が言いたいのは、このロケーションだから必然的にかずら橋(吊橋)に決まったという事実である。現地に自生している「しらくちかずら」をケーブルに使い、3年に一度、架け換えを行っているようである(最近は、しらくちかずらが不足し、高知県から入れているようである)。日本の橋梁は、例えばロケーションで必然的に決まっているのだろうか。そうとばかりは言い切れない。

高度経済成長期からバブル期にかけて日本国内の至る所に吊橋・斜張橋等の不静定次数の高い特殊橋梁が建設された。見栄えが良い、人を呼べる、補助金がもらえる、等の理由で。その一翼を担ったのは管理など微塵も考えた事がない「業界(コンサル・ゼネコン・ファブ)」だ。技術者となってから40年ほど経つわけだが、これまで色々なトラブルに遭遇し、それを克服し、あるいは糧にして新たなプロジェクトに挑戦していった。今後も次世代の技術者に良きも悪きも引き継げるように記事を残していきたい。 (2020年6月1日掲載、次は2020年7月1日に掲載予定です)