当NETでは、これから数回にわたって土木研究所の取り組むDXについての特集を組む。その最初となる今回は西川和廣理事長に、なぜ土研の次期中長期計画の柱としてDXを選んだのか、その理由と狙いについて、新設した建設DX実験フィールド、今後整備予定のDXルームなども交えて、忌憚なく語っていただいた。

日本が直面する3つの「大災害」

働き方の効率化の重要なツールとしての「D」

――なぜ、土木研究所の中長期計画の中心にDXを選んだのでしょうか

西川理事長 土木研究所(以後、「土研」)の現中長期計画は今年度で完了します。来年度から新しい中長期計画期間に入ります。ここから5年ないし6年(まだ決まっていません)は土研がどうあってどのような研究をすべきか、その柱を作らねばなりません。中長期的な展望を考えると、その時々の流行に安易に飛びつくと、短期間に梯子を外され貴重な研究資源と時間を浪費することになる恐れがありました。

これから長きにわたって絶対無くならない課題は何か? 私は今後日本が直面する「大災害」は3つあると考えています。1つは「大地震や大水害など巨大な自然災害」、2つ目は「橋梁など社会資本施設の高齢化・老朽化」、3つ目は「少子高齢化による人口減少」です。とりわけ、後の2つに関してはゆっくりとしかし確実に来るため、対応を怠ると取り返しがつかない事態に陥りかねません。

また、3番目の人口減少は生産性向上につながる課題そのものといえます。

「DX」を取り入れたのは、2つ意味があります。

DXのX(Transformation)は働き方を変えて急激な担い手の減少の中でどのように社会インフラを維持していくか、しっかり考えようということです。急激な人口減少によるトップヘビーな年齢構成は2065年ごろになると落ち着き、その後はそのままの形で緩やかな人口減少に変化することが予測されています。現在は、それに至るまでの人口の急速な高齢化・担い手減少による様々な影響を緩和するための方策が必要です。そこで働き方の効率化の重要なツールとしての「D」、即ちDigital technologyの充実を図っていかなくてはいけないと考えました。

なぜDなのか? 以前、AI(ディープラーニング)の研究を打診された際、一度は断ったという経緯があります。AI(ディープラーニング)、IoT、センサー類の充実などと技術を特定すると、逆に道具に使われてしまうと思ったからです。

Xをどのように考えるかが重要

フリーハンドでニーズに応える研究を進めたい

――道具に使われる?

西川 そう。Dはデジタル技術全てを包含しています。だから道具に使われず、フリーハンドで一番良い技術を選んで使える状態をキープする。そういう研究を行っていく必要があります。とりわけ我々は、他の先端技術の研究機関と異なり、一番ニーズに近い場所にいますから、研究についても道具やそのメーカーの思惑に囚われずフリーハンドでニーズに応える研究を進めたいと考えていました。DXはそれを表現するために最適な言葉と考えて、すぐに飛びつきました。

今から新しいことをしようとすれば、何をしようとデジタル技術につながります。むしろ、Xすなわちトランスフォーメーションの方をどのように考えるかが重要で、経験を超える自然災害を想定し、施設の老朽化メカニズムを解明した上で、急速に減少する担い手により対処可能な仕事の仕方の研究開発を、最適なデジタル技術を選んで行うという施策は、ニーズに対応して解決策を提示するという土木研究所の性格に合うものと考えたわけです。

転送されたデータを土研で3D-CIMにして分析

3Dデータをリアルタイムで把握し、専門家が遠隔による技術支援を実施

――今年の正月インタビューで掲載しましたが、そのDXルームの萌芽となる技術は既に土研で実装していますね。

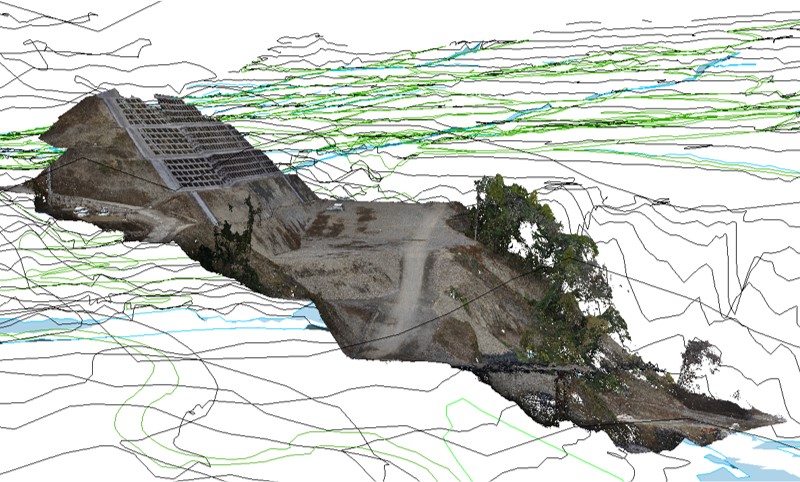

西川 例えば地滑りなどの自然災害が発生した時でも、現地の画像を現地コンサルなどにドローンを飛ばして撮影していただき、転送されたデータを土研で3D-CIMにして分析することで、対応策を現地に行かずして検討することは既に行っています。こうした技術が確立する前は、いかに早く現地に到着して調査を開始するかということに重きを置かれましたが、3D-CIMの活用後は、現地に行く前に現地撮影画像と点群データから、崩壊している地盤の規模や起点、ずれの方向などを俯瞰して見定めることができ、状況が把握できるようになりました。画像の精度も、被災状況や避難規模などを見定めるための情報としては十分の精度があります。この効果を目の当たりにしてDXルームの導入に即動きました。

【写真】遠隔技術指導のデモンストレーション(会場の状況)(土木研究所提供、以下注釈なきは同)

【写真】遠隔技術指導のデモンストレーション(ドローン映像の撮影位置の遠隔指示)

【図】遠隔技術指導のデモンストレーションに活用した地すべり災害対応のCIMモデル

――そのDXルームについて

西川 各地方整備局が入手した様々なデータは、いったん国土交通省が管理するデータセンターに貯め込まれます。データセンターと土研にあるDXルームを100Gbpsの光ケーブルでつなぐことにより、被災現場などの高精細な動画や、3Dデータをリアルタイムで把握し、専門家が遠隔による技術支援も実施できます。また、ある程度取得データをもとに議論してから、現地に入ることができるため、復旧活動の効率化・迅速化を実現できます。東日本大震災では同時に各地で膨大な損害が生じており、土研の職員も現地に呼ばれて対応しましたが、マンパワー的に無理が生じました。このDXルームでは現地に行く手間が相当に減るため、大災害においてもある程度複数の箇所を同時に対応することが可能になると考えています。

さて、ここまで想像できると、通常の維持管理の支援もこのDXルームを使えばいいじゃない、という発想が当然出てきます。

――確かに保全においても使えそうです

西川 例えば、山口県で最近生じた上関大橋の損傷がありますが、中間のヒンジや桁の両側の状況を、ドローンなどを用いて画像データを取得して、こちらで見ることができれば、居ながらにしてアドバイスが出来たのにと思って見ていました。